ABONNEZ-VOUS À LA E-NEWSLETTER

Restez informé sur les dernières avancées scientifiques, les formations et les événements en vous abonnant aux actualités de la FFER et de ses membres.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé sur les nouveautés de la FFER!

L'ACTUALITÉ À LA UNE

Retour sur le congrès FFER Strasbourg 2025

« Clap de fin des magnifiques journées de la FFER

Un grand merci à toutes les sociétés savantes de la FFER , à tous les orateurs et modérateurs , aux nombreux participants ( plus de 700 ), à nos laboratoires partenaires et à l’agence DIXIT qui a géré l’événement de main de maître .

Présentations de grande qualité que je tiens à souligner . 3 jours de partage de connaissance avec les acteurs nationaux de l’assistance médicale à la procréation . Et nous avons pu aussi partager des moments de détente tout strasbourgeois.

La présidence locale de ce congrès a été un honneur pour moi et je tiens à partager ce succès avec mes collègues du comité local.

Tout est si simple dans la confiance et le partage

Le comité local d’organisation »

NOS ACTUALITÉS

Retrouver ici toutes les actualités qui peuvent vous intéresser !

La Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne vous informe

Chères consœurs, chers confrères, La chirurgie gynécologique et pelvienne occupe aujourd’hui une place centrale dans la prise en charge des pathologies gynécologiques

Le Groupe d’Etude pour le Don d’Ovocytes (GEDO) vous informe

Chers Lecteurs, Chers Amis, Le Groupe d’Étude pour le Don d’Ovocytes est très heureux de vous présenter cette newsletter FFER.

L’Association Française d’Urologie vous informe

Chers confrères et membres de notre communauté médicale, Nous sommes ravis de vous présenter cette édition spéciale de notre newsletter,

Best Of FFER 2025 Strasbourg par nos internes : un grand merci à eux !

Les nouveaux schémas familiaux En France, l’évolution démographique et sociologique a profondément transformé les familles : allongement de la vie,

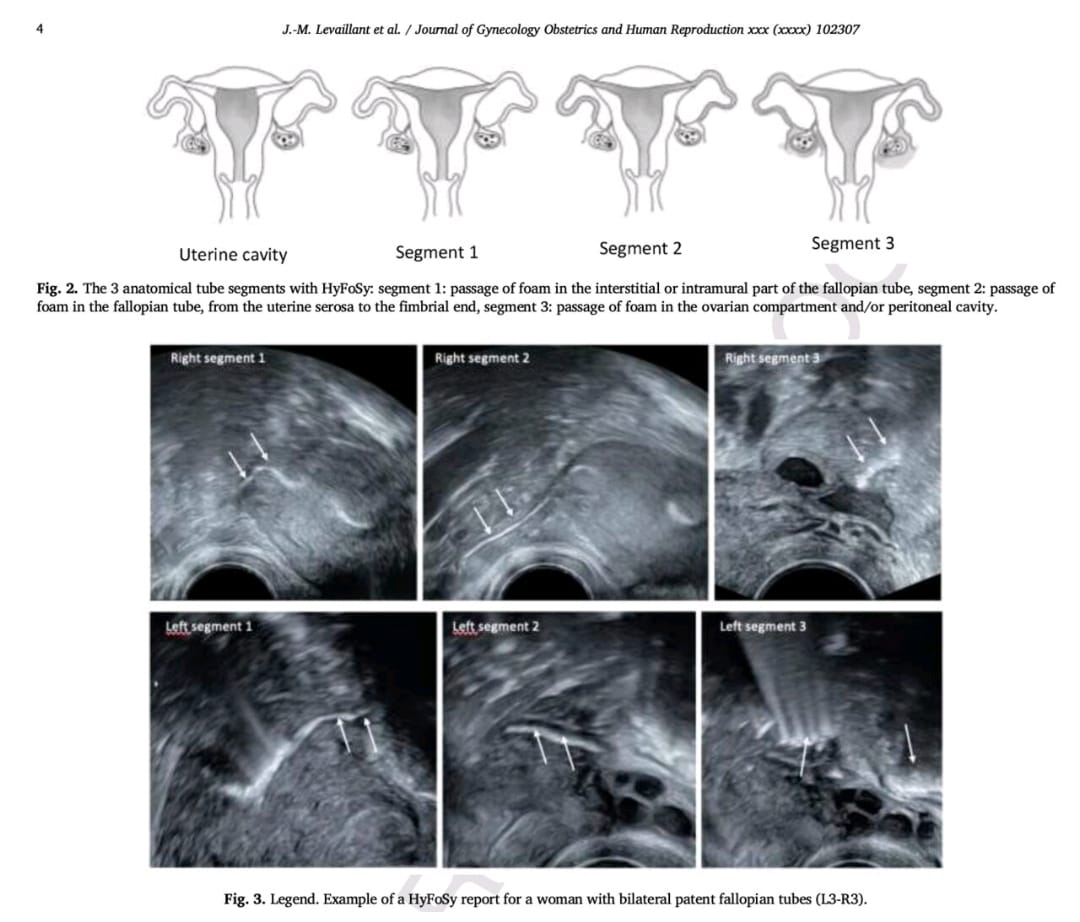

Enquête HyFoSy

Chères – Chers collègues L’évaluation tubaire par HyFoSy a reçu un avis favorable de la CNEDiMTS le 18 Décembre 2018,

Prix FFER 2025

Les Lauréats des prix FFER Catégorie Jeunes Chercheurs 1er Prix Ex Aequo : Célia BETTIOL – Exposome chimique tubaire durant la phase